나는 '김영란 법' 인지 '이영란 법'인지 관심 밖이다.

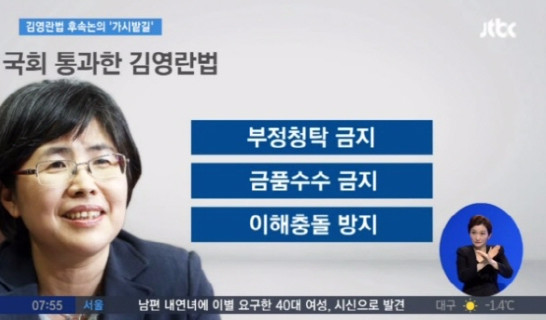

김영란법으로 불려온 '부정 청탁 및 금품 수수 금지법'에 대해 헌법재판소가 28일 합헌(合憲) 결정을 내렸다.

오는 9월 28일부터 법이 시행되게 됐다. 법의 핵심은 공직자·언론인 등이 1회에 100만원, 연간 합계 300만원 이상의 금품을 받을 경우 직무 관련성이 없더라도 처벌한다는 것이다.

시행령은 공직자 등이 받을 수 있는 금품 상한선으로 식사 3만원, 선물 5만원, 경조사비 10만원으로 규정해놨다.

이 법은 한국 접대문화를 바꿀 태풍이란다. 그러고 보니 나도 언론인이니 이 통과된 법에 적용받는다.

이 글 통해 이 법이 어떻고, 저떻고 등 '귀신 씨나락 까먹는' 소리는 않겠다. 다만 그동안 언론인들이 얼마나 부정부패를 일삼았으면 포함되었을까. 그래서 기분이 무지 더러울 뿐이다.

이 법이 언론인까지 포함시킨 것은 역으로, 권력과 돈에 빌어 붙어 부정 부패에 연루된 놈들이 많다는 역설이다.

아는 사람은 알겠지만 나는 모 언론사 데스크로 재직중이다. 데스크가 어떤 자리인 지 일일이 설명 할 수 없겠지만 약간 설을 풀면, 기자가 취재해온 기사를 넣고 빼고 취재지사를 내린다.

그러다보니 항상 유혹의 손길이 내밀어진다. 지금은 덜하지만 5년 여 전만 해도 취재원들의 제1 로비 대상은 기자보다 데스크였다.

왜 이 말을 하느냐. 다시 역으로 반문한다면, 모 언론사 데스크로 옮긴 지난 1년간, 그리고 한 언론의 책임을 맡았던 시절, 또 거슬러 한 언론사 데스크와 기자로 재직 중이었을때로 기간을 한정하자.

김영란 법에 적용시켜 나를 '까' 달다. 뭐냐면, 취재원 중 혹은 출입처와 연관된 업체에서 '식사 3만원, 선물 5만원, 경조사비 10만원' 나에게 보낸 사람 있으면 오늘 댓글을 통해 '까' 달라.

나는 한 언론사 데스크로 옮긴 후 딱 두번 접대(?)를 받았다. 한번은 지난 6월 말. 모 기업의 홍보부장과 과장이 찾아와서 담당 기자와 밥을 한번 먹었다. 몇 번 더 있었지만 거절했다.

그 때 밥값이 1만5000원, 돌솔밥을 먹었다. 2차 커피는 내가 샀다.

또 있다. 한 업체 대표가 점심을 하자고 찾아왔을 때도 1만5000원을 넘긴 적이 없다. 그 때도 어김없이 2차 커피는 내몫이었다.

나의 기준은 점심 한끼에 1만5000원을 넘기지 않는다. 만약 내가 3만원 이상 밥을 쳐 먹은 적이 있었다면 김영란법에 근거 나를 고소해라.

김영란 법은 선물도 상한선을 뒀다. 5만원이다. 나는 나의 요구와 상관없이 선물 유혹을 많이 받아왔다.

특히 명절을 앞두고는 더하다. 명절을 앞두고 모르는 전화번호가 뜰 경우가 많다.

대부분 '집주소'를 알아내기 위함이 목적이다. 나는 당당히 말한다.

혹시 내가 나의 집 주소를 알려준 후 선물을 받은 적 있었다면 역시 댓글을 통해 나를 까라. 나는 나의 집 주소는 커녕, 회사로 온 선물마저 돌려보냈다.

굳이 받은 선물을 돌려보낼 필요가 없는데 왜 그랬느냐. 그 선물을 받는 순간 솔직히 눈이 흐려지는 것은 사실이다. 본 것을 안 본 거 처럼, 까야 되는데 모른 척. 그게 사람이고 또 그 목적이 선물에 깔려있는 것이다.

받을 거 다 쳐받아 드신 후 까는 경우는 별로 보지 못했다. 이 경우 선물이 마음에 안들었던지 혹은 까야될 특별한 이유가 있었을게다.

당신이 그렇게 깨끗했다고 시부리는 데 이쯤 되면 "당신은 촌지를 받은 적 없냐"고 반문 할 수 있다.

촌지. 솔직히 받은적 있다.

받은 시점이 언제냐면. 아주 까마득하다. 어디서 받았느냐. 90년 후반 정치권 출입할 때다. 이 때는 나의 의지와 상관없이 주더라. 큰 돈도 아니다. 그래서 선 후배들과 한잔 꺾었다.

지금은 어떨지 모르겠지만 따지고 보면 기자는 촌지 유혹을 많이 받는다. 93년 말이었다.

기업 전문 사기 집단들이 한 기업에 들어가서 그 기업을 망가지게 한 후 대기업을 헐값에 넘기려는 제보를 받았다. 깊숙한 취재를 했었다. 그리고 보도했다.

후속 취재 중 한 사람이 나를 은밀히 만나자고 해서 약속 장소로 갔다. 그는 거액의 촌지를 내밀었다. 나는 그 촌지를 뿌려쳤다. 그리고 후속 보도를 했었다.

당시 그 때 그 가 나에게 한 소리가 아직도 귓가를 멤돈다.

"이 봐, 기자 양반 당신 순진한 건지, 모자란 건지, 세상 물정을 모르구먼."

지금 생각하니 그 자의 말이 맞는 거 같기도 하다. 뭐니 뭐니 해도 '머니'가 최고인 세상인데.

또 한 기관에서 은밀히 투자를 하라고 했을 때, 했더라면 지금처럼 '배고픈 데스크'는 아니었을건데.

말이 약간 빗나갔는데 다시 반문하겠다. 나에게 단돈 10만원 촌지 준 업체가 있다면 역시 댓글을 통해 까 달라. 만약 그런 사실이 있었다면 열배로 해서 뱉어내겠다.

사실, 이 땅의 대부분 기자들은 나처럼 이렇게 살고 행동한다. 그런데 이 법은 몇몇 썩어빠진 언론인 자슥들이 근간이다.

그래서 그런 썩어빠진 언론인 놈 때문에 나까지 김영란 법 테두리에 갇히니 기분이 더럽다. 법은 사회의 기존 의식과 관념을 반영하는 가치 체계이다. 오는 9월 28일 김영란 법이 시행된다.

그 법이 시행되더라도 나는 그 법과 관련 없다.