나는 월 중 11월은 그렇게 좋아하지 않는다. 싫어한다. 11월은 왠지 날씨나 분위기 따위가 몹시 스산하고 쓸쓸하다. 나무에서 떨어지지 않기 위해 마지막까지 버티어왔던 잎사귀가 하염없이 떨어진다.

잎 새가 지는 것은 한 계절이 종착역으로 가는 것을 의미한다. 푸른 나뭇 잎사귀가 노란색으로 변하여 떨어지듯이, 인생도 푸름을 거친 후 지게 마련이다.

내가 또 11월을 싫어하는 것은 바람 때문이다. 먼지를 일으키면서 부는 바람이 뺨을 차갑게 때린다. 바람 때문에 정처 없이 이리저리 뒹구는 낙엽.

http://www.focus.kr/view.php?key=2015112200134051516

나무가지에 걸려있는 11월 끝자락 잎 새

저 낙엽마저 나의 시야에서 사라지면 겨울의 초입이 된다. 겨울은 모든 것을 얼어붙게 만든다. 그리고 우리는 다시 봄의 햇살을 그리워할 것이다.

나는 그분이 가벼운 감기 증상으로 인해 서울대병원을 오가시는 줄 알았다. 그런데 그게 아니었다. 영원불멸하실 줄 알았던 그분이 2015년 11월 22일 새벽 서거하셨다. 참 건강한 분이셨는데.

그 분도 세월만큼은 이기지 못하셨다. 70, 80년대 그분의 이름은 암울함을 극복해 줄 수 있는 ‘희망’이었다. 숱한 죽음의 고비를 넘기시면서 큰 산처럼 늘 그 자리에 버티고 계셨던 분이 바로 그분이었다.

나는 22일 새벽 축구를 보고 있었다. 기성용이 출전한 스완지 경기를 보는 중 12시 32분 문자를 받았다.

“김영삼 전 대통령 서거.”

순간 멍해졌다. 부모님 친인척, 친구가 돌아가신 것도 아닌데 그냥 멍해짐을 느꼈다. 축구를 보고 있었지만 시야에는 아무것도 들어오지 않았다.

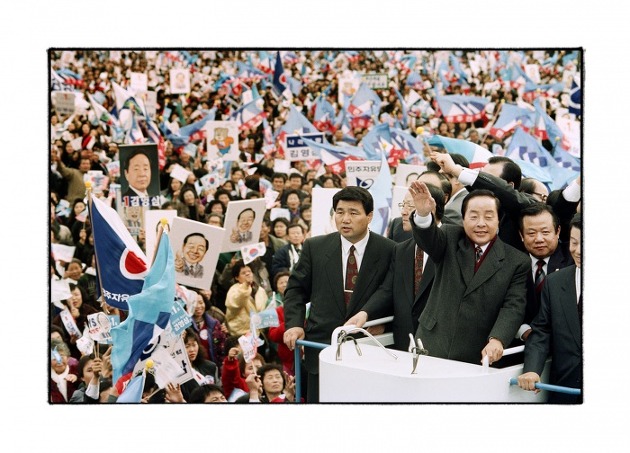

이름만 듣던 그분을 만난 것은 1987년 11월이었다. 당시 대통령 선거를 앞두고 대학가 운동권 세력들은 김대중 전 대통령 지지를 선언했다. 그렇지만 나는 동참하지 않았다. 나는 끝까지 그분을 지지했었다. 그리고 그 해 여의도에서 그분이 100만 군중들 앞에서 연설을 했을 때도 앞자리에서 그 연설을 들었다.

그 후 90년쯤 그분이 당시 민정당 공화당과 3 당 합당을 하면서 나는 더 이상 그분을 지지하지 않았다. 내가 보아왔던 민주화 투사 ‘김영삼’이 아니었기 때문이다. 군부독재 정권과 야합한 김영삼으로 보았다.

그가 마침내 대통령에 당선되었을 때도 나는 그를 군부와 야합해서 대통령에 당선된 분으로 보았다. 그분이 5년 임기를 채우시고 물러났다. 나는 그분이 권좌에서 물러난 후에야 그분이 사셨던 상도동에서 보았다.

그리고 정치권을 출입했던 나는 그분이 지방으로 가시면 동행 취재를 했었다. 내가 본 그분은 너무나 당당했고, 강건하셨다. 그러나 상도동을 방문하면 기자든 아니든 많은 사람들은 그분과 기념촬영을 하곤 했다. 그러나 나는 끝내 그분과 사진은 찍지 않았다. 여전히 가슴속 한편에는 야합 대통령의 감정이 가시지 않아서였다. 또 기자라는 놈이 전직 대통령과 사진을 찍는 것도 머쓱했기 때문이다.

그분을 향한 나의 감정이 눈 녹듯 녹아진 것은 여러 계기가 있었지만 ‘호랑이를 잡기 위해선 호랑이 굴속으로 들어갈 수밖에 없었다’는 측근의 말을 듣고 나서 였다.

그 굴속으로 들어간 그는 마침내 군부독재를 종식시켰다. 권좌에 오른 그는 금융실명제를 하셨고, 군부 하나회를 척결했다.

‘공’과 ‘사’가 없는 인간이 있겠냐만은 일부에선 그분을 행해 IMF를 초래한 대통령이라고 하는 데 나는 그렇게 보지 않는다. 왜 그분이 IMF를 초래했는가. 당시 정치 경제 등 모든 상황을 설명해야 하는 데 그럼 이야기가 길어진다.

분명한 것은 김영삼은 멋쟁이다. 당당했다. 포스가 있다. 불의와 타협하지 않았다. 국민의 대부였다. 국민의 눈물을 닦아주셨다. 화끈한 부산 사나이 김영삼은 순애보였다.

을씨년스러운 11월 22일. 그래 멋지게 사시고 가셨다. 이제 편히 쉬소서.

굿바이 김영삼~~~